(Dok. Pribadi)

(Dok. Pribadi)

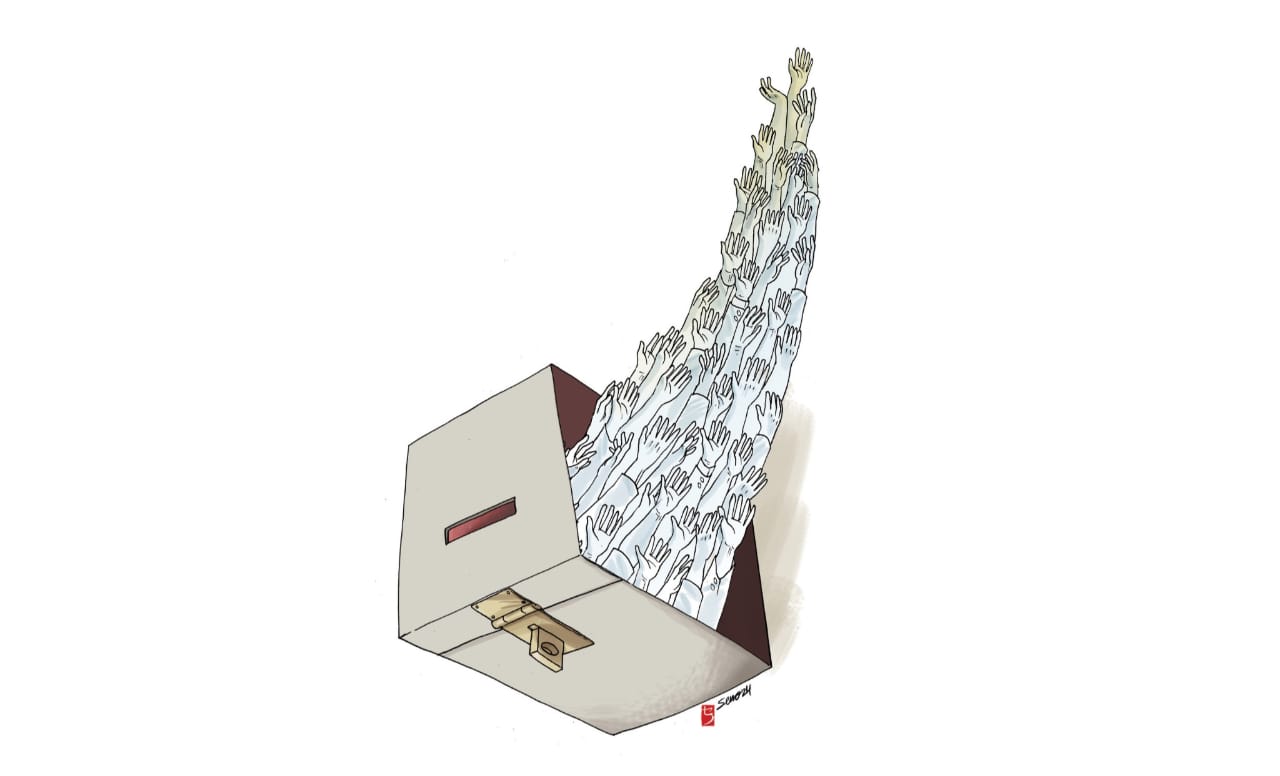

DALAM kurun waktu kurang dari satu bulan, terdapat 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada 27 November 2024. Saat ini, tahapan penyelenggaraan pilkada sedang memasuki fase krusial. Masa kampanye yang paling banyak dinantikan masyarakat, sebagai bentuk komunikasi politik yang dilakukan kandidat untuk menyampaikan gagasan, dan menjadi bahan pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihan mereka.

Menurut Rogers dan Storey dalam Theory and Principles of Public Communication Campaign (1987), kampanye ialah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak, yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya.

Sayangnya, tahapan kampanye yang sudah berlangsung itu masih belum disertai pertukaran ide dan pemikiran besar untuk kemajuan daerah. Padahal, masa depan daerah dalam lima dan sepuluh tahun yang akan datang sedang ada dalam pertaruhan besar, terutama menghadapi tantangan pasca-Pemilu 2024 serta kualitas pemimpin daerah.

Alih-alih peserta pilkada menyuguhkan kampanye yang substantif, di beberapa daerah justru terjadi dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, kepala desa beserta perangkatnya, politik uang, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum, dan sejumlah pelanggaran lainnya. Berdasarkan indeks kerawanan pilkada yang dirilis Bawaslu, berbagai potensi pelanggaran tersebut memang sudah diprediksi akan marak terjadi.

Pola pelanggaran yang terjadi di pilkada tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di pemilu serentak 2024 lalu, ketika penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan menggunakan fasilitas serta anggaran negara secara terang benderang menjadi dinormalisasi dan tidak dianggap melanggar. Ada pemusatan kekuasaan yang terjadi secara absolut dan dieksploitasi berkali-kali untuk memenangi kontestasi menjadi indikasi kemorosotan demokrasi (Tushnet, 2004).

Begitu pun, dengan para kandidat kepala daerah yang terlalu banyak gimmick dan melakukan praktik politik kebohongan (the politics of lying) dan tipu daya muslihat (the politics of deception) kepada masyarakat luas dan rakyat, yang mayoritas dalam kondisi terbelakang dan tidak berpendidikan, dengan sengaja memanipulasi perasaan publik. Tidak sedikit kandidat yang pura-pura merakyat, padahal hanya topeng dan sedang berdramaturgi politik.

Bahasa dengan jargon eufemisme, metafora, dan labelling yang bertujuan membangun kesadaran palsu. Iklan politik yang terpasang di baliho dan spanduk seolah menjadi sosok yang paling berjasa, terbaik untuk rakyat, dan tanpa cacat moral. Debat kampanye yang terkesan direkayasa, seolah tampil dengan percaya diri, padahal gamang sehingga monolog dan one way communication. Itu tidak memperlihatkan dialog yang sesungguhnya. Dalam Demokrasi Kita (1960) yang ditulis Mohammad Hatta, realitas seperti itu menunjukkan kekerdilan jiwa pemimpin.

MI/Seno

Demokrasi naik kelas

Sudah semestinya demokrasi dan kampanye pemilihan serentak 2024 ini bisa naik kelas dengan mengedepankan etika, moralitas, dan keadaban. Potret yang terjadi di Pemilu 2024 seharusnya dijadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga dan tidak boleh kembali terulang. Hal itu hanya akan menjadi catatan kelam demokrasi kita. Demokrasi yang sedang berada di titik nadir. Pemikir kebinekaan, Sukidi dari Harvard University, dalam artikel Di Ujung Kematian Demokrasi menyebutkan toleransi dan kebebasan yang tidak diberlakukan secara adil dan setara.

Intimidasi, politik ketakutan, kriminalisasi, dan mobilisasi sumber daya negara yang digunakan untuk kepentingan politik penguasa dan menggerogoti demokrasi, yang menyebabkan masyarakat sudah tidak lagi percaya terhadap demokrasi. Kematian demokrasi di Myanmar setelah kudeta militer pada Februari 2021 dan terdepaknya Salvador Allende yang terpilih melalui proses pemilu oleh Jenderal Augusto Pinochet pada September 1973 disebabkan ketahanan demokrasi yang semakin melemah.

Pada akhirnya, ketika narasi tidak percaya terhadap demokrasi terus disuarakan karena dinilai menjadi sistem yang gagal menjaga kemakmuran dan stabilitas negara, itu dapat menggerogoti dan mengurasi kepercayaan publik atas manfaat dan pentingnya demokrasi (the merits of democracy).

Dalam indeks demokrasi yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit pada awal 2024, Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Skor Indonesia 6,71 berada di peringkat ke-54 yang dikategorikan belum demokrasi penuh, masih masuk demokrasi yang tidak sempurna (flawed democracy). Penurunan tajam terjadi pada indikator kebebasan sipil.

Indonesia memang sudah beralih dari rezim otoritarian, tetapi bisa jadi sebetulnya masih otoritarian, tetapi dibungkus dengan demokrasi. Atas nama demokrasi, hukum diakal-akali dan dijadikan sebagai alat legitimasi. Dalam pemilu atau pilkada, prosedur demokrasi memang diimplementasikan, tetapi dalam pelaksanaannya, asas penting meaningful participation dan keadilan justru malah terpinggirkan sehingga demokrasi ini seolah tidak dijalankan.

Di Indonesia, ujung kematian demokrasi sangat jelas tecermin pada robohnya supremasi hukum dengan rekayasa melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang sudah tidak ada lagi rasa keadilan. Politik cawe-cawe yang telah merobek nilai kemanusiaan tanpa adanya pertimbangan etika dan moral. Supremasi hukum yang telah roboh akan sangat sulit untuk mengembalikannya (Benner, 2017).

Oleh karena itu, kampanye di Pilkada 2024 yang berkeadaban ini akan sangat menentukan kualitas demokrasi ke depan dengan basis program sesuai dengan kebutuhan rakyat, inovasi, serta kreativitas dengan membangun narasi yang mampu memersuasi rakyat. Bagaimanapun, pemerintah daerah ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga ujung tombak eskekusi berbagai kebijakan ada di daerah.

Akan tetapi, ada fokus isu-isu daerah yang menjadi kebutuhan mendesak terutama terkait dengan kepentingan anak muda dan perempuan. Misalnya bagaimana pemecahan masalah ketimpangan ekonomi dan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, perubahan iklim dan lingkungan, infrastruktur dan transportasi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal yang paling penting ialah kampanye tidak terjebak pada narasi populis, pencitraan, dan gimik semata, tetapi betul-betul bisa membangun dialog.

Deddy Mulyana (2013) dalam Komunikasi Politik, Politik Komunikasi mengungkapkan kampanye dialogis bermakna pihak yang berkampanye berusaha melibatkan diri secara intim dalam dunia sosial rakyat pemilih, memasuki perspektif dan pengalaman batin mereka. Membangun dialog di antara dua orang atau lebih dengan terbuka untuk berbicara dan mendengarkan, untuk diyakinkan argumentasinya dengan baik. Manusia yang rasional, melalui dialog, dapat menemukan solusi yang lebih baik dengan perubahan yang positif (Habermas, 2013).

Perbaikan demokrasi

Pilkada 2024 ialah pertaruhan besar dan benteng pertahanan terakhir. Apakah pilkada akan menyelamatkan demokrasi atau justru malah sebaliknya? Steven Levitsky dan Daniel Ziblat (2018) dalam buku mereka, How Democracies Die, mengungkapkan bahwa demokrasi itu mati bukan karena kudeta militer, melainkan karena faktor agensi yang termanifestasi dalam seorang pemimpin otoritarian, yang terpilih dari hasil pemilu atau pilkada dan menunjukkan sikap antidemokrasi.

Kedua professor Universitas Harvard itu secara terperinci menyebutkan bahwa sikap antidemokrasi itu terwujud dalam pelemahan lembaga negara dengan melakukan pengingkaran serta komitmen yang lemah atas aturan main yang demokratis, kebebasan masyarakat sipil yang diberangus termasuk media, anjuran dan toleransi terhadap kekerasan, dan menyangkal legitimasi lawan politik. Perlahan, tapi pasti, lonceng kematian demokrasi tersebut akan sempurna terjadi di Indonesia.

Pemilihan yang dimenangi dengan segala cara untuk meraih kekuasaan telah merusak seluruh tatanan dan moralitas bangsa. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi masih memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan nilai-nilai yang masih diyakini sebagai kebenaran. Jangan lagi membiarkan para penguasa menindas melalui akumulasi kekuasaan secara tiran.

Peran masyarakat sipil

Seluruh elemen masyarakat sipil, intelektual, dan agamawan jangan sampai tidur terlelap dan tidak sadar bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apalagi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 beserta para menteri mereka, Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup serius karena ke depan kekuasaan nyaris akan berlangsung tanpa mekanisme checks and balances. Pilkada 2024 ialah momentum yang tepat untuk menyelamatkan demokrasi dari kemerosotan dan ujung kematian.

Daron Acemoglu dan James Robinson (2019) dalam The Narrow Corridor: State, Societies, and the Fate of Liberty mengungkapkan bahwa upaya merawat demokrasi dan kebebasan ialah seperti merawat satu lorong sempit yang lahir dari keseimbangan antara kekuatan negara dan masyarakat sipil. Negara yang terlalu kuat dan masyarakat sipil yang terlalu lemah akan melahirkan autokrasi, lebih jauh lagi totaliterisme (Wijayanto, 2024). Sebaliknya, ketika masyarakat yang terlalu kuat dan negara lemah, akan lahir mobokrasi dan anarki.

Situasi di Indonesia, menurut Hadiz dan Robison (2013), Winters (2021), terdapat segelintir elite oligarki yang menjadikan negara terlalu kuat. Di sinilah peran masyarakat sipil perlu diperkuat untuk memperkuat demokrasi. Masyarakat sipil harus kritis dan terus gaduh karena kekuasaan harus diimbangi dengan perlawanan agar kekuasaan dapat dikontrol. Demokrasi yang senyap bukanlah demokrasi yang substantif (Susanti, 2024). Perlawanan masyarakat sipil menjadi salah satu kunci untuk menyelamatkan demokrasi dan menjaga Republik dari bahaya tirani.

Pemimpin pencerah zaman

Kematian demokrasi tidak akan terjadi jika Indonesia memiliki pemimpin visioner, pemimpin bangsa dengan pemikiran yang besar, menyadari arah membangun peradaban bangsa ke depan menuju seratus tahun Indonesia emas 2045. Pemimpin yang mampu memberikan jalan keluar dalam masa-masa tersulit. Bukan hanya presiden, melainkan juga para kepala daerah terpilih pascapilkada serentak 2024.

Dalam Theology of Hope, Komaruddin Hidayat (2024) menuliskan bahwa siapa pun yang duduk sebagai wakil rakyatdan kepala pemerintahan mestilah manusia pilihan, yakni pemimpin yang terbaik akal budinya, paling cerdas nalarnya, sehingga bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul semata untuk membuat warga tertib dan bahagia. Ketika terjadi proses pembusukan dan penyimpangan bangsa yang tidak dapat dihindari, gerakan koreksi akan muncul dari nalar yang sehat dan kesadaran moral yang digerakkan pemimpin pencerah zaman.

Pemimpin yang berdiri di barisan paling depan dengan ide besar dan membawa cita-cita harapan rakyat untuk kemajuan Indonesia raya. Semakin ke sini, rakyat semakin banyak yang cerdas. Pemimpin yang hanya mengandalkan gimik dan pencitraan perlahan akan ditinggalkan rakyat sebab kekuasaan hanyalah sementara dan sekadar pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem. Siapa aktor politik yang berjuang untuk rakyat dan peradaban, siapa politikus yang hanya mengejar dan berburu kekuasaan serta jabatan, siapa pemimpin yang mengkhianati rakyat, akan terbuka dengan terang benderang dan terkenang dalam sejarah.

2 weeks ago

4

2 weeks ago

4